容澜被容烜抱出宫,只安睡到后半夜便寒疾复发,浑身打颤,喃喃着:“哥,我冷……”

“小澜,大哥在这儿,大哥给你暖!”容烜心疼至极,作势就要为弟弟运功驱寒。

仙人道长慌忙制止:“万万不可!他失血过多、内耗空虚,受不住你的内力!”

容澜被放在浴桶中,清冷的面上凝着一层薄霜,不断有人向桶中添着热水,仙人道长则站在一边在他身上落针。

千羽辰闻讯赶来:“前辈,澜怎么样?!”

仙人道长答:“容公子大量失血,不光是冥莲,几年前吃得火蛇胆也药效折半,这寒症怕是压不住了!在寻得火蛇之前,唯有以龙脉温泉配合施针的压制效果最佳!”他说着看向容烜:“令弟的身体拖不起,万一寒症引发心疾,他要受更多苦!”

千羽辰也劝道:“容将军,凡事先以澜的身体为重。”

容烜终是点头!他再如何记恨重家对小澜的辜负与伤害,可为了弟弟的安危也只得暂时摒弃前嫌。

容烜又将容澜送回宫,而重翼竟就坐在九重殿里等着他们。

容烜眯眼:“原来你白日肯放我带小澜走,是早想到了会有这么一刻!”

重翼起身接过容烜怀里的人往后殿温泉走,“火蛇不比冥莲好寻多少,蛇王更是行踪隐秘,朕已派人连同千羽庄一起搜寻。朕不会将澜儿禁足,他想大哥了,随时可以出宫看你,只朕无法让你留在宫中,这一点希望你明白。”

容烜望着弟弟被人抱走,拳头紧握,“只要你保证小澜不会再受伤害,容烜自然明白!告辞!”

仙人道长向不与皇室官府为伍,他不进宫,施针一事便落到了王褚风头上。

王褚风深夜应召出诊,容澜一丝\不挂躺在温热的泉水中,水汽氤氲,月色凄清,令他的身体呈现一种虚无的苍白,他身上落满银针,面色凝霜、透明。

这样的场景,让重翼不禁想起当年九重殿一夜容澜被自己压在身下了无生气的模样。

那时澜儿……

他不敢再想!

经历重重磨难,更跨越生死,重翼万般艰辛才守到失而复得的一日,他望着容澜安睡的苍白面庞,内心充满恐惧!

其实只要容澜闭着眼,他就会害怕!

害怕他的澜儿会一睡不醒,会离他而去,会再也……不睁眼。

容澜是在一个温暖的怀抱醒来,意识朦胧中他只感到一阵口渴:“哥……渴……”

温热适宜的水流进他干涸的嘴里,他砸吧着嘴睁眼,待看清自己究竟被谁抱着,不由皱眉:“怎么是你?我大哥呢?”

重翼不答话,只低头凝视怀里皱眉的人,眼底是化不开的深深眷恋与心疼,俯身在那轻蹙的眉间落下一吻,然后不顾容澜挣扎将他连人带被抱到桌边,柔声低语:“你睡了许久一定饿了,看看想吃什么,我喂你。”

容澜瞧着眼前满满一桌子精美御膳,心里想的是……

为什么被子下面,他什么都没穿?连底裤都没有?!

“那个……重翼。”

“恩?”

“我有点冷……想”穿衣服。

容澜后面的话被吞在嘴里,就见重翼脸色骤变,冲屋外大喊:“王褚风,快进来!”然后慌张把他抱回床上,一边给他裹紧厚被,一边焦急询问:“澜儿,还冷吗?!有没有感觉好一点?!”

容澜被疼宠地莫名其妙,想起重翼之前对自己用强,抱着被子就跳起来怒道:“你给我脱光了,是不是趁我睡觉的时候和我做那种事了?!所以我一醒来,你就心虚?!我衣服呢?!”

重翼愣住。

容澜指着重翼怒不可遏,一不留神被子就自他肩膀滑落,光洁的身体整个暴露在空气里,他慌忙环臂抱胸,眼瞬间如受惊小兽般慌乱,直往后躲:“你别过来!!咳咳!你走开……!咳咳……”

王褚风提着药箱赶来,站在床边瞧着眼前一幕,颇为尴尬。

重翼心底生疼,当年那一夜竟给澜儿留下了如此深的伤害,澜儿何时有过这样的惊慌失措?

他伸手,一把将人捞到怀中,重新裹好被子,温柔安抚:“澜儿,以前都是我的错,我不会再强迫你了。你寒症发作,是治病需要才脱你衣服,你不信我,王褚风的话你总该信的。”

容澜已经恢复冷静,面红耳赤看了王褚风一眼,转身就用被子蒙住头,丢人都丢到姥姥家去了,重翼还让他问王褚风?!

“咳咳……咳咳咳……”容澜喊了几句肺就开始受不了,被子下面空气稀薄,他捂在里面不停轻咳。

重翼急道:“快出来!会憋坏的!”

容澜闷声:“咳!咳!你出去!我要穿衣服!”

重翼挥手,那边张德赶紧捧了容澜的衣物走到近前,重翼撩开被子一角对容澜道:“你身体还很虚弱,让张德服侍你更衣吧,我去外面等着。”

好一通折腾,容澜终于如愿以偿,衣冠楚楚坐到重翼面前。

王褚风给他把脉:“澜大人,在服下火蛇胆之前,你需每日去温泉施针治疗一次,以确保体内寒气被压制,如此,也才能令补血养气的汤药发挥效力。”

容澜“哦”一声,好像没听懂,重翼贴心解释:“王褚风意思是说,每天都要把你脱光一次。”

容澜咬牙讪笑,看向重翼:“我不泡什么温泉,我要出宫!我大哥呢?”

重翼挥手,房中瞬间只剩他与容澜两个人,他将前因后果言简意赅讲述一遍。

容澜愤愤:“早知流点血这么后患无穷,我就不该救你!”

重翼替容澜无奈:“可你如今后悔也晚了,我已经舍不得再死了。”他说着颇为柔情地将容澜鬓发别到耳后,拿起面前筷子问道:“你手腕的伤口还没好,想吃什么?我喂你。”

桌上御膳被人全部换新一遍,香气扑鼻,令人食指大动!

容澜确实饿了,自己拿起筷子,不爽冷哼:“我还没弱到要被人喂食的地步!我自己有手!”

重翼坐在一旁看容澜吃饭,但见容澜用左手执筷的作动十分娴熟,根本不像因伤了右腕才临时改换。

他忽然想起儿子禀报课业时感叹过太子太傅惯用左手写字,又想起在洪州,容澜给他的那封信上,两种截然不同的字体。

原来会割右腕不是偶然。

重翼的心忽然暗沉!

澜儿的右腕曾为了他被钉入三枚透骨钉,后来又因他被生生吊断,如今,竟还要继续为了他受伤流血。

他永远都在让澜儿受苦。

“还疼吗?”

重翼想着,已然捧住了容澜搭在身前的右手,柔声轻问。

容澜抽手,不甚在意地摇头:“本来也不疼,这只手不大好使,痛觉也不灵敏。”

容澜这话其实有安慰重翼的意思,然而重翼听后只感觉心更沉。

……

“只要你保证小澜不会再受伤害……”

……

就算他替澜儿取出了那三枚透骨钉又怎样,澜儿还是为他废了一只手,也许他真的不懂该如何爱一个人,更不懂该如何保护自己爱的人——不受伤害。

“澜儿,母后想见你,当面向你认错,你可愿见她?你若不愿,我便下旨替你回绝,让母后再不能召见你。”

容澜筷子停顿一下,道:“见!干嘛不见?我正好有事问她。”

重翼沉声:“好。你不用怕母后再伤害你,我会陪你一起去的。”

容澜摆手:“不用了,我自己去就可以。你娘也不是十恶不赦的坏人,她对我所做只不过是在其位谋其责,而且她很爱你,为了求我救你不惜向我下跪,所以你也不要再怨恨她!”

重翼惊讶:“你说母后向你下跪?!”

容澜点头:“你果然是不知道的,我猜就没人敢告诉你,说实话,我也很意外,按照她以往风格,完全可以命人绑了我给你喂血,没想到她却是选择求我自愿救你。”

“老师!你醒了?!”重文忽然冲进屋,他扑到容澜膝前,而他手中的小狐狸也趁势跳入主人怀中,蹭来蹭去。

容澜只感觉自己养了两只宠物,心莫名一软,放下木筷,就一手揉上一只,他动作温柔,却是目光如刀看向重翼。

重翼则笑迎他想杀人的眼神,伸手也揉上他的头发,凑到他耳边低语:“我就知道,你舍不得文儿没有老师。”

这边,重文兴奋过后,对着重翼规规矩矩行礼问安:“儿臣,见过父皇。”

重翼点头:“恩,起来吧。”

重文起身后,接过张德手中茶盏,行为隆重地奉茶拜师:“请老师,受学生一拜!”

容澜一愣,这才注意到,重文今日穿得竟是太子朝服。

迟来的拜师礼。

容澜不由想起第一日见到重文时,重文愤恨地指着东宫大门道:“新太傅来了,给本太子拦在外面,他一个男宠,没资格做本太子的老师!”

他不由莞尔,要说心里没点成就感那是不可能的,何况,重文失去母亲他有不可推卸的责任。

但他被重翼摆了一道儿,不能就这么算了!

容澜想着,决心扳回一局,素手轻抬接过茶盏,抿了一口,一本正经道:“男宠确实没有资格做太子的老师,所以为师是抛弃了你父皇,选择了你。”

重文的心莫名一跳,他以为老师是爱极了父皇,所以才愿舍命相救,难道老师是为了自己?

忽然一阵森冷寒风吹过,重文侧头望向重翼,就见自己父皇重伤后依旧苍白的脸阴沉沉的,他打个哆嗦,诺诺出声:“父皇……?”

张德找准时机躬身上前:“皇上,早朝的时辰要到了,请您移驾更衣!”

因了容澜说过不愿住九重殿,施针之后,重翼还是将他抱回了太子东宫为太子太傅专门设立的别苑,这里离议政殿还是有些距离的。

重翼点头起身,临走当着儿子的面在容澜额上强行一吻:“胭脂阁那种地方,以后少带文儿去!”

容澜身体太差,即使重翼受着重伤,要强吻他,他也毫无气力反抗!这简直不能忍!容澜咬牙恨道:“不去胭脂阁,难道去伶青馆?!”

伶青馆专供男色。

重翼的脸瞬间黑沉,对着儿子冷声:“看好你的太子太傅,若他不教你学好,朕饶不了他!”

重文被吓得小脸刷白,拨浪鼓一样点头:“儿,儿臣,谨遵父皇之命!”

容澜的面具王褚风诊脉前就已为他重新戴好,因此重文并不知晓容澜的真实身份。

接下来的日子,容澜依旧当着太子太傅,住在太子东宫,上午,教习重文古籍法典;下午,带着重文满京城地“玩”;入夜,则要被人扒光了泡在九重殿的温泉里给人扎针。

每每施针,容澜都忍不住疲累沉沉睡去,而醒来就一丝\不挂在重翼怀里,对此,容澜只有一个感觉,那就是——想弑君!

再说容烜将弟弟交给重翼之后,便与墨玄分头调查容家灭门一案的真凶。

重蝶两年多来也一直暗中走访当年之事,以图化解重、容两家的仇恨。

三人在容府旧宅不期而遇。

重蝶问容烜:“乌梓云身边的侍女秋嬷嬷是个怎样的人?”

容烜回忆:“自我记事起,秋嬷嬷就一直跟在太妃身边,对太妃很是忠心。太妃对她也相当倚重,她有一个儿子,乳名阿元,与小澜同岁,太妃一向不关心小澜,却是安排阿元做了小澜的伴读。”

重蝶又问:“难道你不觉得奇怪吗?当年火势凶猛,乌梓云有容老将军相救,尚且烧毁半边脸,而她一个平日里和乌梓云主仆情深的下人竟能毫发无损逃过一劫!”

容烜答:“秋嬷嬷当日并不在府内,她是去了寿喜寺替太妃请香,所以幸免于难。”

重蝶拿出一块被烟熏黑的铁牌递给容烜:“但有人看见她在大火前很早就回来了,这是寿喜寺请香的福卦,我最近才在她房间废墟找到此物证。”

容烜端详福卦,摇头:“她不可能是凶手,凶手是先将人杀害,然后才放火烧毁证据,不说她根本不会武功,她的儿子阿元那日也惨死刀下!”

重蝶坚持:“她或许不是真凶,但她与真凶之间一定存在某种联系。”

一直听两人对话的墨玄突然插话:“阿元并没有死!”

容烜一惊:“你说什么?!”

墨玄冷声:“禁军统领马翌向主子禀告影子营救南王之乱时曾说,那天在荷花台,影子头目情急下唤了南王一声——阿元,他以为自己听岔了,哪知南王似乎极其厌恶这个名字,偏生又强调一番。”

重蝶惊疑:“这么说,慕绍澜不是乌梓云的儿子?!那他怎么长得和容澜一模一样?”

墨玄摇头:“我查到的结果是,乌梓云为了隐藏另一个儿子的身份,让慕绍澜自出生就戴着一张假脸,以秋嬷嬷儿子的名义生活在容府,这一点,从乌梓云让阿元做容小公子的伴读,从小接受贵族的教育来看,很可信。但照公主掌握的证据,这个秋嬷嬷似乎不那么简单,确实大有可疑!”

而另一边,一场阴谋正在皇宫某处悄然酝酿。

“哥哥,皇上三十岁的生辰将至,大周崇尚节俭,皇帝也只逢十才过一次生辰,北厥作为属国,届时必将派使臣进京为皇帝祝贺,机会千载难逢,哥哥一定要帮怡儿!”

说话的人是德妃,而她口中的哥哥,正是回京准备接受加封之礼的镇南将军,曾楚阔。

皇帝会在生辰当日恩赐天下,而能够在这一日受冕封侯是一个家族极大的荣耀。

这突如其来的皇恩浩荡缘何而起,曾楚阔早从父亲处得知,他刚回京,虽还没见过为自己请功的新任太子太傅——澜公子,却走到哪里都听人们在谈论此人,实在是京城最炙手可热的风云人物。

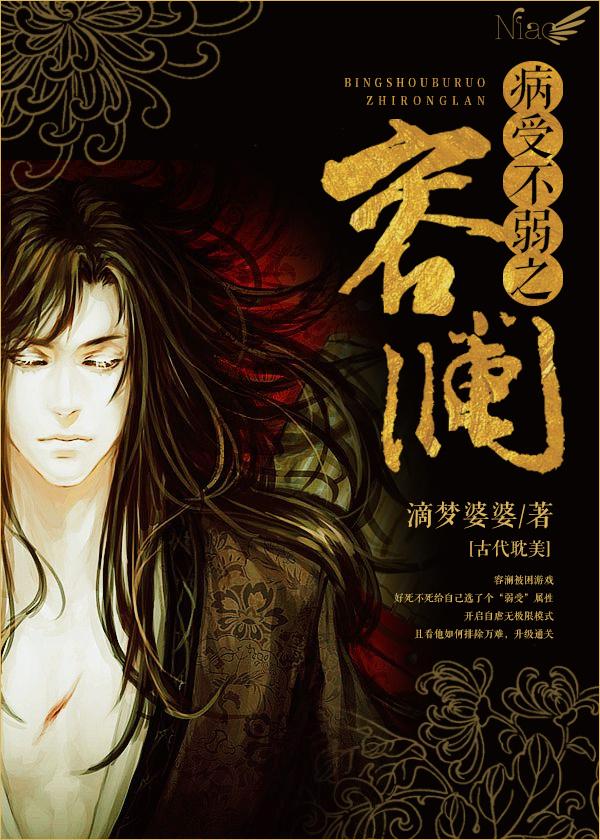

姿容倾世,才满天下,不仅有江湖第一大庄千羽庄的少庄主青睐,更是备受皇帝宠爱,而这堪称完美如玉的公子,偏有着一副羸弱不堪的身体,越发惹得世人垂怜。

曾楚阔皱眉:“娘娘,那澜公子舍了性命救皇上,皇上如今对他更是隆宠不衰,甚至搬去太子东宫与他同食同寝,他不是那么好惹的!”

德妃曾慈怡精致的面容带着狠戾:“皇上不爱女子,偏宠男人!以前是有容家的小公子一跃成为户部尚书,现在又是比容小公子更加才惊艳绝的澜公子荣登帝师,做了太子太傅,官拜一品!本宫隐忍这么多年,已经受够了!皇上的心根本不在本宫这里!若不是澜公子坏我好事,冉儿如今已是太子,甚至新皇!本宫势必要将他和太子重文一起除掉!”

德妃的儿子重冉在四个皇子中天资最高,本是最有机会成为太子的皇子,但因对抗北厥一战,大周需要流着厥人血统的太子笼络敌方军心,重冉便错失东宫,德妃本想问鼎后位,给儿子一个嫡子的身份,再将失去皇后保护的重文赶下太子之位,可她苦心经营多年,哥哥为了大周几经生死,眼见计划就要成功大半,却被突然冒出的澜公子全盘打乱,功亏一篑。

曾慈怡对容澜的恨可想而知。

而当日重翼重伤不治,她好不容易痛下狠心,决议逼迫哥哥起兵逼宫,废掉太子,拥立自己的儿子登基,她连请兵逼宫的密函都写好了,谁能想到,这澜公子竟不知何方神圣,他的血居然可以令人起死回生,皇帝受了那么重的伤,第二日却能照常早朝,一场浩大的宫廷变革就这样悄无声息地落幕,甚至都无什人知晓皇帝险些丧命。

曾楚阔明白妹妹心中积怨,劝道:“娘娘,当年虎口关一战,皇上带着太子御驾亲征,太子砍下亲生舅舅的头颅,一举杀了北厥单于,决定胜局,俨然已是大周百姓心中的英雄,太子不仅小小年纪便在朝中颇有口碑,更在已经归附大周的北厥威信极高!比起太子太傅,太子更动不得,万一惹得北厥反叛,后果不堪设想!”

曾慈怡冷笑:“正因如此,太子忽然得知自己母后是被皇上冤枉而死,便怀恨在心,联合东宫之臣还有支持自己的母系外族意图谋反。太子近来与太子太傅频繁出宫,只等北厥为皇帝贺辰的使团进京,便可将他们出宫是去私通北厥的罪证作实,把他们二人一同除掉!如今万事具备只欠东风,挑拨太子与皇上父子关系的事本宫会去做,但宫外诸多事宜,包括伪造他们谋反的证据,事关重大,妹妹行动受限又不放心交予旁人,还请哥哥代劳!”

曾楚阔拱手拒绝:“望娘娘三思而后行!此事若败露,曾家必万劫不复!三皇子虽暂时无缘太子位,但来日方长!”

曾慈怡扶起他,语气哀怜:“哥哥这些年手握重兵又军功赫赫,皇上对曾家已有所忌惮,如今战争结束,兔死狗烹的道理哥哥在前朝该比妹妹这后宫中的女人更懂!若冉儿不能此时坐上太子位,日后曾家没落了,就更不可能了!”

曾楚阔犹豫许久,终是艰难点头:“好,为兄就先去会会那传言里名满天下的太子太傅,澜公子!”